近日,我所催化與新材料研究中心(1500組群)王曉東研究員、林堅研究員團隊與福州大學林森教授團隊合作,在單原子催化劑外圍結構調控及其作用機制的研究方面取得新進展。

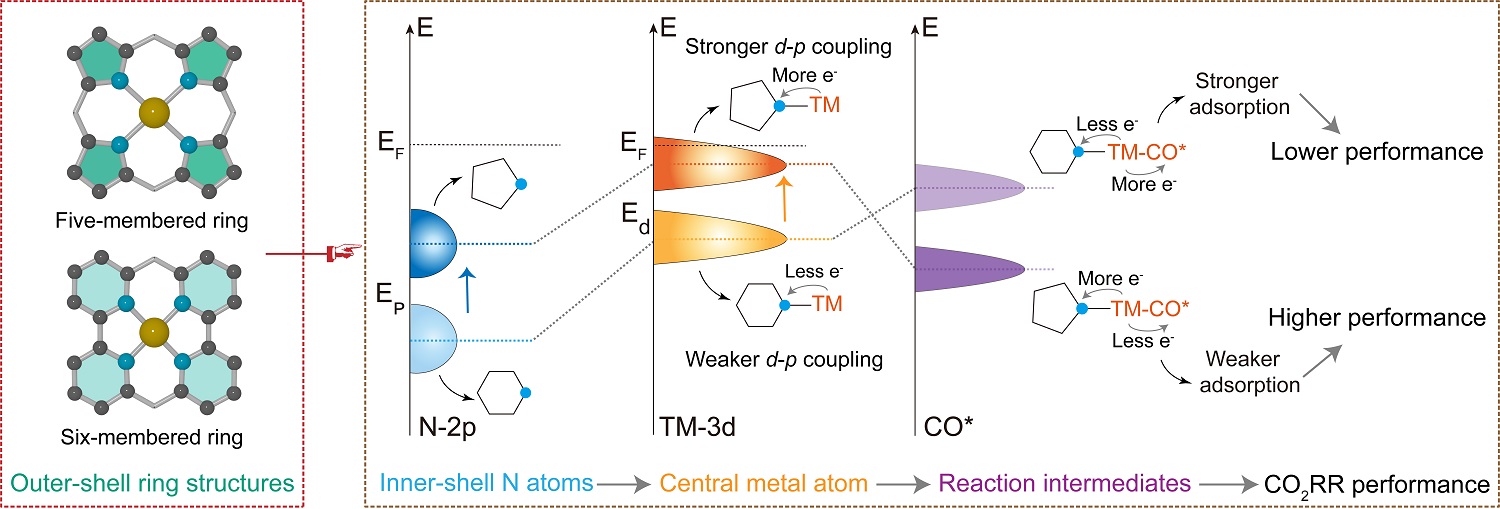

單原子催化概念自提出以來,已成為多相催化領域研究熱點之一。本工作提出“由外向內”的單原子催化劑設計策略,分別構筑了外圍具有五元環、六元環幾何結構的單原子催化劑,并揭示單原子外圍效應的作用機制。研究發現,與外圍六元環吡啶氮配位的鐵(Fe)單原子相比,五元環吡咯氮配位的Fe單原子價態更高,能夠提高二氧化碳(CO2)電還原性能。多種表征和理論計算研究表明,單原子Fe與鄰近配位五元環吡咯氮原子之間d-p耦合相互作用增強,導致單原子Fe的d軌道中心上移,其*COOH和*CO中間體具有合適的吸附強度,進而提高催化活性。進一步,團隊將外圍效應拓展到鎳(Ni)等其它M-N-C單原子體系,發現具有類似效果,表明基于外圍幾何結構調控單原子中心催化性能具有一定普適性。

此外,團隊還研究了外圍氮物種分布方式對單原子催化劑的影響規律。團隊發現,外圍氮的隨機分布可溫和調節銥(Ir)單原子催化劑對反應中間物種的吸附強度,有利于同時提高丙烷脫氫反應的活性和選擇性。該研究加深了對單原子催化劑外圍物種作用方式的理解。

王曉東、林堅團隊長期致力于單/雙原子、亞納米催化劑結構調控方面的基礎及應用研究,在單原子中心微環境作用(Nat. Catal.,2022;J. Am. Chem. Soc.,2023;Angew. Chem. Int. Ed.,2024;Chem. Eng. Sci.,2024;Small,2025)、雙原子協同催化(Adv. Mater.,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,2023;J. Am. Chem. Soc.,2024;Angew. Chem. Int. Ed.,2024)等方面取得系列進展。本工作在前期工作基礎上,將研究內容拓展至單原子外圍環境的精準調控,為高效單原子催化劑的設計提供新思路。

相關進展中針對外圍幾何結構效應的研究,以“Outside-in” Design of Single-Atom Catalysts: Linking Specific Peripheral Geometry to Defined CO2 Reduction Performance”為題,發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上,并被評為Hot Paper;針對外圍物種分布狀態的研究,以“Regulating Peripheral Nitrogen Dopants in Single-Atom Catalysts to Enhance Propane Dehydrogenation”為題,發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上,并被評為VIP文章;關于單原子催化外圍效應的展望,以“Peripheral effect promotes single-atom catalysis”為題,發表在《配位化學綜述》(Coordination Chemistry Reviews)上。上述工作得到國家自然科學基金委“單原子催化”基礎科學中心項目、國家自然科學基金、遼寧省興遼英才計劃、中國科學院青年創新促進會等項目的資助。(文/圖 陳洋、曹利茹)

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/ange.202511184;https://doi.org/10.1002/anie.202416912;https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.216649